김지영 , 정세윤 , 윤영훈 , 남기호

폴리이미드의 주쇄 화학결합 구조와 주파수에 따른 유전상수 및 손실 계수간의 상관관계

Correlating the Backbone Chemical Linkage of Polyimides with Frequency-Dependent Dielectric Constant and Dissipation Factor

Jiyoung Kim, Seyun Jeong, Young Hoon Yoon, Ki-Ho Nam

Abstract: The rapid growth of 5G, AI computing, IoT, and high-density electronics has increased demand for polymeric insulators with low signal delay, low energy loss, and high thermal and chemical stability. While polyimides (PIs) are widely used for their thermal resistance and mechanical strength, conventional PIs often fail to meet the stringent dielectric requirements of modern high-frequency applications, prompting the need for new molecular designs. The dielectric behavior of PIs is closely related to the chemical structure of their dianhydride and diamine monomers. In particular, the electronic density, chain rigidity, aromatic content, and substituents of the dianhydride moiety significantly influence the dielectric constant (D k ) and dissipation factor (D f ) of the resulting PI across a wide frequency range. In this study, four representative dianhydrides—pyromellitic dianhydride (PMDA), 4,4’-(hexafluoroisopropylidene)diphthalic anhydride (6FDA), 4,4’-biphthalic anhydride (BPDA), and 3,3’ ,4,4’-oxydiphthalic anhydride (ODPA)—were polymerized with a common diamine, 4,4’-oxydianiline (ODA), to synthesize a series of low dielectric PI films. The resulting PIs were characterized to evaluate the effects of backbone chemical linkage structure on D k and D f over a range of frequencies. Additionally, thermal properties were assessed using thermogravimetric analysis (TGA), differential scanning calorimetry (DSC), dynamic mechanical analysis (DMA), and thermomechanical analysis (TMA). This work aims to elucidate structure-property relationships in PI systems and provide design guidelines for high-performance polymeric insulators tailored for next-generation electronic and communication technologies.

Keywords: polyimide , dielectric constant , dissipation factor , backbone chemical linkage

1. 서 론

최근 고속 무선 통신, 인공지능 기반 연산 시스템, 사물 인터넷(IoT), 그리고 고집적 회로와 같은 첨단 전자 기술의 비약적인 발전은 전자소자에서의 신호 지연과 에너지 손실을 최소화할 수 있는 절연재료에 대한 수요를 급격히 증가시키고 있다. 특히, 5G 및 차세대 통신 기술에서는 고주파수 대역에서의 안정적인 신호 전달이 핵심 요건으로 부각되고 있으며, 이를 만족하기 위해서는 우수한 절연 특성과 함께 뛰어난 열 안정성을 동시에 확보 가능한 고성능 고분자 절연재료의 개발이 필수적이다. 이에 따라, 전기적 손실을 효과적으로 억제할 수 있는 내열성 고분자 소재에 대한 연구가 활발히 이루어지고 있으며, 다양한 응용 환경에서 신뢰성 있게 작동할 수 있는 고분자 기반 소재가 차세대 전자소자용 절연재로 주목받고 있다[1−3].

폴리이미드(polyimide, PI)는 고온 안정성, 우수한 기계적 물성, 내화학성 등 다양한 장점을 바탕으로 전자 및 반도체 산업에서 오랫동안 핵심 절연재료로 활용되어 온 고분자 소재이다[4−7]. 또한, 비교적 안정적인 절연 특성을 지니고 있어 고주파 절연재료로서의 잠재력도 인정받고 있다. 그러나 최근 통신 시스템의 요구 조건이 정밀화됨에 따라, 특히 낮은 유전상수(dielectric constant, [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$)와 손실 계수(dissipation factor, [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$를 동시에 만족시켜야 하는 기술적 수요가 증가하고 있다. 종래의 폴리이미드의 유전 특성만으로는 이러한 고성능 전자소자의 요구를 충족하기에 한계가 있으며, 이에 따라 분자 구조 설계를 기반으로 한 유전 특성 제어에 대한 연구가 활발히 진행되고 있다[8−10].

폴리이미드의 유전 특성은 기본적으로 사슬을 구성하는 두 주요 단량체인 산이무수물(dianhydride)과 디아민(diamine)의 화학 구조에 의해 크게 좌우된다[11−13]. 분자 내 전자 밀도 분포, 분극성, 사슬의 강직성, 치환기의 종류, 사슬 간 거리 등 다양한 인자들을 통해 넓은 주파수 범위에 대한 유전 특성뿐만 아니라 열 안정성 등 폴리이미드의 주요 물성에 복합적인 영향을 미친다. 예를 들어, 폴리이미드 주쇄에 부피가 큰 치환기나 전기음성도가 강한 원소를 도입하면 낮은 분극성을 유도함으로써 유전상수를 감소시키는 데 유리하다. 유연한 화학결합을 포함시켜 분자 사슬의 유연성을 증가시키면 유전 손실 계수가 증가될 수 있으나, 강한 구조와 극성기 함량을 낮추면 유전 손실 계수를 크게 감소시킬 수 있다[14−24]. 또한, 폴리이미드의 유전 특성은 주파수에 따라 민감하게 변화하므로 다양한 주파수 영역에서의 정량적 비교 분석은 실제 전자소자 응용 가능성을 평가하는 데 필수적인 요소이다.

이에 본 연구에서는 디아민 단량체 ODA와 다양한 주쇄 화학결합을 포함하는 산이무수물 단량체인 PMDA, BPDA, 6FDA, ODPA을 각각 반응시켜 4종의 폴리이미드를 합성하고, 이로부터 제조된 필름의 열 및 유전 특성을 체계적으로 분석하였다. 특히, 산이무수물의 화학 구조에 따라 분자 간 상호작용, 자유 부피, 사슬 강직성 등이 달라지며, 이는 유전상수와 손실 계수, 열팽창 특성, 열분해 온도 등 다양한 물성에 직접적인 영향을 미치는 것으로 나타났다. 결과적으로 폴리이미드의 주쇄 화학 구조가 물성에 미치는 구조-물성 상관관계를 정량적으로 규명하였으며, 향후 고속 통신 및 고내열 전자소자용 고분자 절연재료 설계에 있어 유용한 지침을 제공할 수 있을 것으로 기대된다.

2. 실 험

2.1. 실험 재료

본 연구에서는 Tokyo Chemical Industry 사 (Tokyo, Japan)로부터 단량체인 4,4'-oxydianiline(ODA), pyromellitic dianhydride(PMDA), 4,4'-biphthalic anhydride(BPDA), 4,4'-(hexafluoroisopropylidene) diphthalic anhydride(6FDA), 4,4'-oxydiphthalic anhydride(ODPA)를 구입하여 사용하였으며, 유기 용매인 N-methyl-2-pyrrolidone(NMP)은 덕산약품공업㈜(Ansan, Korea)으로부터 구입하여 사용하였고, 모든 시약은 추가 정제 없이 사용하였다.

2.2. 폴리아믹산 전구체 합성 및 폴리이미드 필름 제조

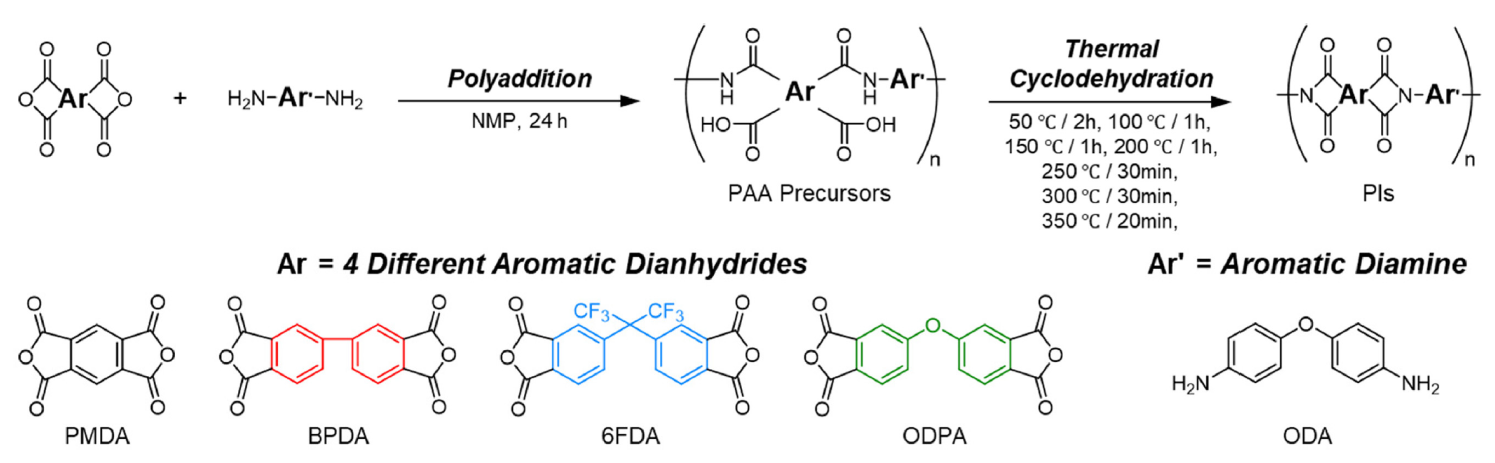

본 연구에서 사용된 폴리이미드는 폴리아믹산(poly(amic acid); PAA)을 경유하는 2단계 합성법으로 제조되었으며, 그 합성 과정은 Scheme 1에 도시하였다. 첫 번째 단계에서는 디아민과 산이무수물 간의 친핵성 치환반응에 의해 단계중합이 진행되어 폴리아믹산이 형성되며, 두 번째 단계에서는 이를 열적 이미드화법을 통해 폴리이미드를 얻는 과정을 포함한다. 모든 조성에서 디아민과 산이무수물을 1:1 몰비율로 동일하게 사용하여 폴리이미드를 합성하였으며, 이 중 불소계 산이무수물 단량체 6FDA와 디아민 단량체 ODA를 이용한 합성 및 필름 제조 방법을 예시로 설명하겠다. 100 ml 삼각 플라스크에 NMP 13.8 ml를 넣고, ODA 1.2 g(6 mmol)을 첨가하여 상온에서 완전히 용해될 때까지 교반하였다. 이후 동일 몰수의 6FDA(6 mmol)를 서서히 첨가한 뒤, 질소 분위기에서 24시간 동안 교반하여 고점도의 폴리아믹산 전구체 용액을 얻었다. 이때, 용액의 고형분 농도는 필름 캐스팅의 용이성을 고려하여 20 wt%로 조절하였다. 합성된 전구체는 코팅기를 이용해 건조된 유리판 위에 800 μm 두께로 균일하게 도포하였으며, 이후 진공 오븐을 이용해 [TeX:] $$50^{\circ} \mathrm{C},$$에서 2 시간 동안 예비 열처리(pre-baking)를 진행하였다. 이후, [TeX:] $$100^{\circ} \mathrm{C}, 150^{\circ} \mathrm{C}, 200^{\circ} \mathrm{C}$$에서 각각 2시간씩, [TeX:] $$250^{\circ} \mathrm{C}, 300^{\circ} \mathrm{C}$$ 각각 30 분씩, [TeX:] $$350^{\circ} \mathrm{C}$$에서 20 분 동안 단계적으로 열처리하여 약 50 μm 두께의 폴리이미드 필름을 제조하였다.

2.3. 특성 분석

푸리에 변환 적외선 분광 분석(Fourier transform-infrared spectroscopy, FT-IR)은 FT/IR-4100 Fourier Transform Infrared Spectrometer (Jasco)를 사용하여 2500−600 cm-1의 범위에서 측정하였다. X선 회절 분석(X-ray diffraction, XRD)은 Empyrean (Malvern Panalytical) 모델을 사용하여 CuKα radiation [TeX:] $$(\lambda=1.54 \AA)$$ 조건 하에 분당 [TeX:] $$5^{\circ} \mathrm{C}$$의 스캔 속도로 [TeX:] $$2 \theta$$ 범위를 [TeX:] $$5^{\circ}-80^{\circ}$$까지 40 kV/20 mA의 조건으로 측정하였다. 자외선-가시광선(Ultraviolet-visible, UV-Vis) 투과 스펙트럼은 Nano-MD Bio UV-Vis Spectrophotometer (Scinco)를 사용하여 200−800 nm의 범위에서 측정하였다. 열 중량 분석 (thermogravimetric analysis, TGA)은 Discovery TGA 55 (TA Instruments)을 이용하여 분당 [TeX:] $$20^{\circ} \mathrm{C}$$의 승온 속도로 [TeX:] $$850^{\circ} \mathrm{C}$$까지 질소 분위기에서 측정하였다. 시차 주사 열량법 (differential scanning calorimetry, DSC)은 DSC 25 (TA Instruments)을 이용해 질소 분위기에서 첫 번째 사이클은 분당 [TeX:] $$10^{\circ} \mathrm{C}$$의 승온 속도로 [TeX:] $$450^{\circ} \mathrm{C}$$까지 수행하였고, 이후 시료를 [TeX:] $$35^{\circ} \mathrm{C}$$ 미만으로 냉각시킨 후 동일한 조건으로 두 번째 사이클을 측정하였다. 측정 결과는 두 번째 사이클에 의한 값을 사용하였다. 점탄성 거동 분석을 위한 동적 기계 분석(dynamic mechanical analysis, DMA)은 DMA 850 (TA Instruments)을 사용하여 분당 [TeX:] $$5^{\circ} \mathrm{C}$$의 승온 속도로 1 Hz의 주파수 하에 [TeX:] $$35^{\circ} \mathrm{C}$$에서 [TeX:] $$500^{\circ} \mathrm{C}$$까지 측정하였다. 열기계 분석(thermomechanical analysis, TMA)은 Q400 EM (TA Instruments)을 이용해 질소 분위기에서 분당 [TeX:] $$5^{\circ} \mathrm{C}$$의 승온 속도로 [TeX:] $$35^{\circ} \mathrm{C}$$에서 [TeX:] $$400^{\circ} \mathrm{C}$$까지 측정하였다. 유전 특성은 100 Hz에서 100 kHz의 저주파 영역은 E4980A (Keysight)를, 10−40 GHz의 고주파 영역은 E5080B (Keysight)를 사용하여 실온에서 측정하였다.

3. 결과 및 고찰

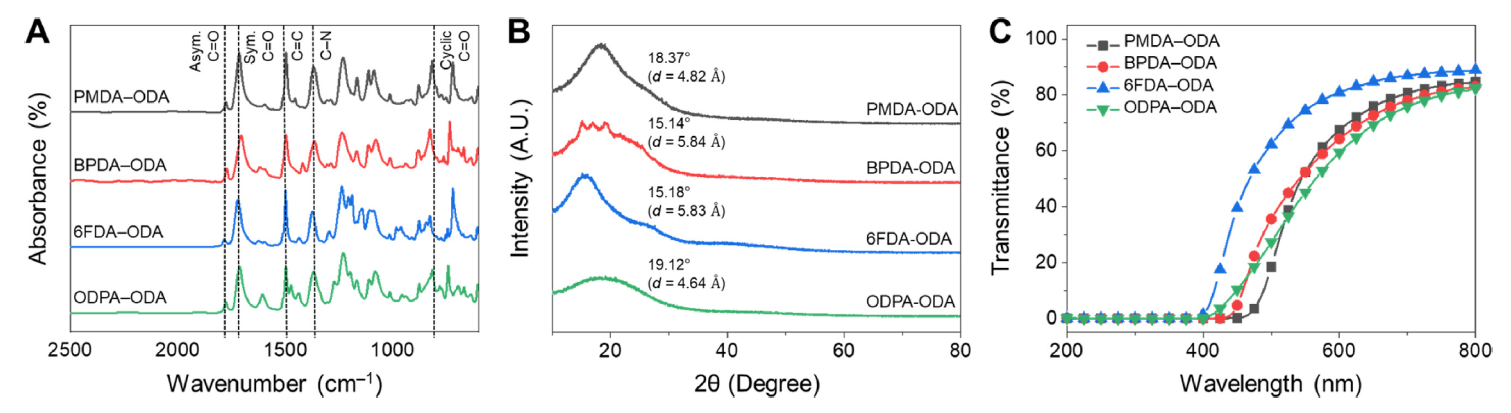

Figure 1(A)에 도시한 바와 같이 모든 폴리이미드 필름에서 1776과 1715 cm-1에서 이미드 고리의 비대칭(asymmetric) 및 대칭(symmetric) C=O 진동, 1497 cm-1에서 C=C, 1386 cm-1에서 C-N stretching, 1232 cm-1에서 C-O-C 및 721 cm-1에서 Cyclic C=O의 imide ring vibration 특성 피크가 각각 관찰되었다. 또한 1690 cm-1에서 나타나는 폴리아믹산 전구체의 특성 피크가 관찰되지 않아, 모든 폴리이미드 필름에서 완전한 이미드화가 형성되었음을 알 수 있다[5].

XRD 패턴(Figure 1(B))에서 관찰된 주요 회절 피크를 통해 폴리이미드의 분자 간 거리(d-spacing)를 계산하였으며, 이는 Bragg 법칙[TeX:] $$(\mathrm{n} \lambda=2 \mathrm{~d} \sin \theta)$$을 이용하여 계산하였다. 산출된 값을 살펴보면, BPDA-ODA(5.84 [TeX:] $$\AA$$)와 6FDA-ODA(5.83 [TeX:] $$\AA$$)이 상대적으로 큰 d-spacing을 나타낸 반면, PMDA-ODA(4.82 [TeX:] $$\AA$$)와 ODPA-ODA(4.64 [TeX:] $$\AA$$)는 상대적으로 작은 값을 보였다. 이러한 차이는 산이무수물의 화학 구조와 분자 배열에 기인한 것으로 해석된다. BPDA-ODA는 BPDA 내 벤조페논의 비틀림 효과로 인해 사슬의 선형 배열이 저해되어 d-spacing이 증가하는 경향을 나타내며, 6FDA-ODA는 부피가 큰 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기와 비대칭적인 분자 구조로 인해 사슬 간 조밀한 배열이 어렵고, 이로 인해 큰 d-spacing을 형성한다. 반면, PMDA-ODA와 ODPA-ODA는 비교적 대칭적이고 평면적인 구조로 인해 분자 사슬들이 보다 규칙적이고 밀집된 배열을 이루며, 상대적으로 짧은 d-spacing을 나타낸다[25].

Figure 1(C)는 폴리이미드 필름의 200−800 nm 범위에서의 광학적 투과율 스펙트럼을 나타낸다. 필름의 광투과 특성은 화학 구조에 따라 상이하며, 이는 전하 이동 착물 (charge transfer complex, CTC)의 형성 및 분자 내 전자 상호작용과 밀접하게 연관되어 있다. 6FDA-ODA는 전 영역에 걸쳐 가장 높은 광투과율을 보였으며, 이는 전기음성도가 높은 불소 원소가 도입됨에 따라 전자를 강하게 끌어당겨 전하 이동 착물의 형성이 억제되고, 그 결과 넓은 밴드갭을 갖기 때문으로 해석된다. 반면, PMDA-ODA는 가장 낮은 투과율을 보였는데, 이는 PMDA가 강한 전자 수용체 (electron acceptor)로 작용하여 ODA와의 강한 전하 이동 착물을 형성한 결과로, 이에 따라 저에너지 영역에서의 광흡수가 증가한 것으로 판단된다. 특히, PMDA는 평면 구조를 가지며, 분자 간 [TeX:] $$\pi-\pi$$ 스태킹이 용이하여, 전자 공여체(electron donator)인 ODA와의 효과적인 전자 이동을 유도함으로써 전하 이동 착물 형성이 극대화되는 특성을 보인다. 이러한 강한 전하 이동 복합화는 가시광선 영역에서의 흡수 경향을 증가시켜 필름의 광투과율 저하로 이어질 수 있다. 또한, ODPA-ODA는 저파장 영역에서 BPDA-ODA보다 다소 높은 투과율을 보였는데, 이는 ODPA 분자 내 존재하는 에테르 결합이 전자 이동을 저해하여 전하 이동 착물 형성을 부분적으로 방해하기 때문으로 사료된다[26−29].

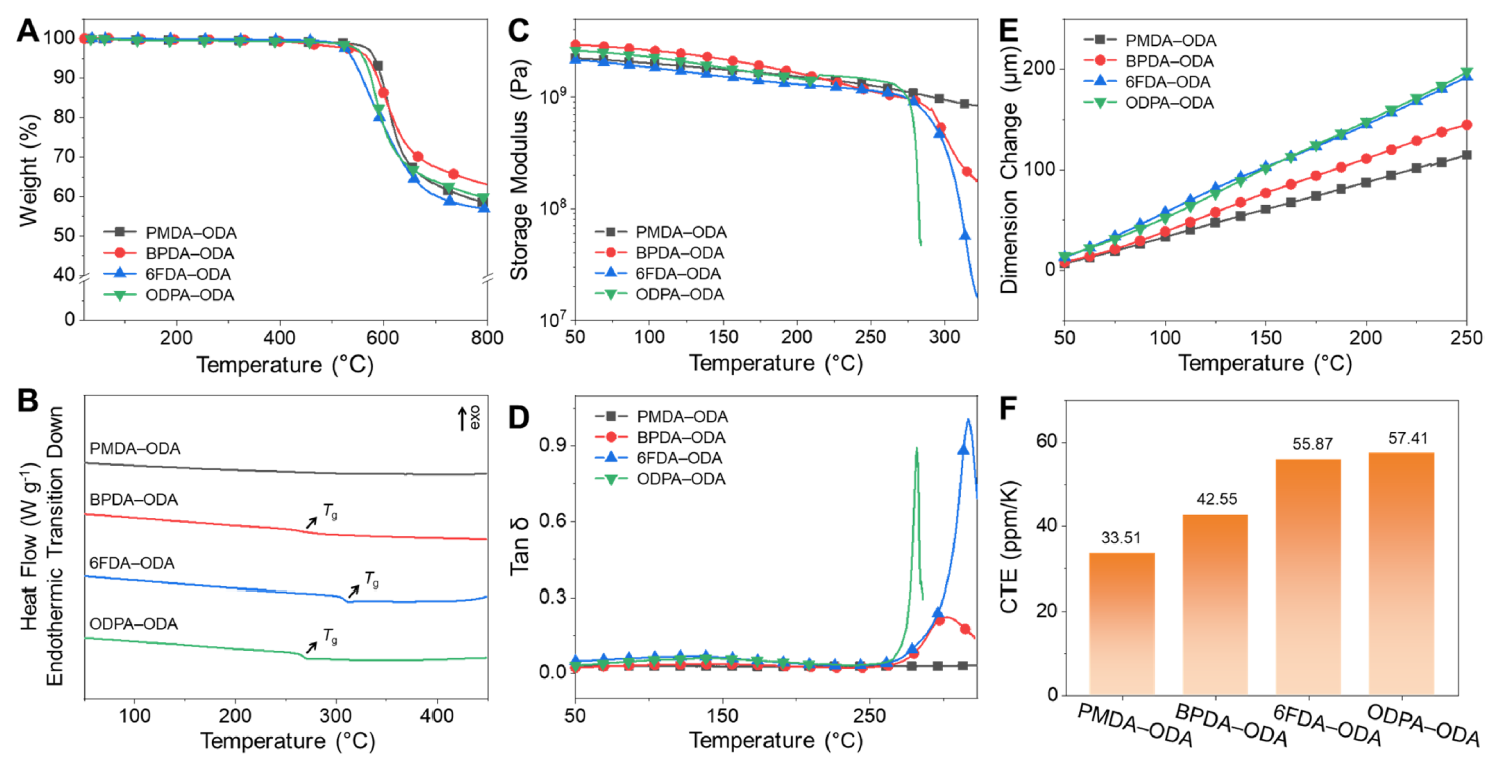

Figure 2(A)에 도시한 TGA 분석 결과, 5% 중량 감소 온도[TeX:] $$\left(T_{\mathrm{d} 5 \%}\right)$$는 PMDA-ODA[TeX:] $$\left(583.1^{\circ} \mathrm{C}\right) \gt$$ BPDA-ODA[TeX:] $$\left(570.34^{\circ} \mathrm{C}\right) \gt$$ ODPA-ODA[TeX:] $$\left(562.46^{\circ} \mathrm{C}\right) \gt$$ 6FDA-ODA[TeX:] $$\left(540.35^{\circ} \mathrm{C}\right) \gt$$ 순으로 나타났다. 이는 각 산이무수물의 화학결합 구조에 따른 열안정성 차이를 반영하는 결과로, 방향족 고리의 대칭성, 평면성, 그리고 분자 간 상호작용의 강도 등이 중요한 영향을 미친 것으로 판단된다. 특히, PMDA-ODA는 대칭적이고 강직한 방향족 구조를 가지며, 이로 인해 고온에서도 주사슬 내 결합이 안정하게 유지되어 열분해가 지연되는 경향을 보였다. 반면, 6FDA-ODA는 부피가 큰 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기를 포함하고 있어, 이는 분자 사슬 간의 조밀한 적층을 방해하고, 분자 간 상호작용을 약화시켜 비교적 낮은 [TeX:] $$T_{\mathrm{d} 5 \%}$$를 나타낸 것으로 해석된다. 이러한 결과는 폴리이미드의 열적 안정성이 산이무수물의 전자 구조뿐만 아니라 입체적 요인 (steric effects)에 의해서도 크게 영향을 받음을 시사한다[30].

Figure 2(B)는 폴리이미드 필름의 DSC 분석 결과를 나타낸다. DSC 분석 시, 시료가 유리전이온도([TeX:] $$T_\mathrm{g}$$)를 처음으로 초과할 경우 비열 [TeX:] $$\left(C_p\right)$$의 급격한 변화와 함께 흡열 피크가 동반되는 현상이 관찰되며, 이는 주로 유리 상태에 있던 고분자가 가열되면서 사슬의 이완(relaxation)과 함께 발생하는 엔탈피 이완(enthalpy relaxation) 현상에 기인한다. 이러한 이완 효과는 열 이력(thermal history)의 영향을 반영하는 것으로, 정확한 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$ 비교를 위해서는 제거되어야 한다. 따라서 시료를 냉각한 후 즉시 두 번째 스캔(2nd heating cycle)을 수행하여 이완에 의한 영향을 최소화하고, 폴리이 미드 필름 고유의 열적 거동을 보다 정확하게 반영한 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$ 값을 비교하였다.

Figure 2(B)에 도시한 바와 같이 6FDA-ODA는 [TeX:] $$306.02^{\circ} \mathrm{C}$$로 비교적 높은 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 나타냈다. 이는 6FDA 내 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기가 큰 부피와 낮은 극성으로 인해 분자 간 상호작용을 저해하여 자유 부피를 증가시키는 동시에, 높은 입체장애(steric hindrance)를 제공하여 개별 고분자 사슬의 회전과 이동을 효과적으로 제한하기 때문으로 해석된다. 이러한 구조적 특성은 사슬의 운동성을 억제하여 결과적으로 높은 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 부여하는 데 기여한다. BPDA-ODA와 ODPA-ODA는 각각 [TeX:] $$266.49^{\circ} \mathrm{C}$$와 [TeX:] $$266.11^{\circ} \mathrm{C}$$의 유사한 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 보였으며, 6FD-AODA에 비해 상대적으로 낮은 열적 안정성을 나타냈다. BPDA는 강직한 선형 구조로 되어 있으나, 국소적인 평면성과 방향성으로 인해 특정 방향으로의 사슬 운동이 용이해질 수 있으며, 이는 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$ 저하의 원인 중 하나로 작용할 수 있다. ODPA의 경우, 분자 사슬 내 에테르 결합이 존재하여 분자 간 상호작용을 약화시키고 자유 부피를 증가시켜, 사슬 운동성이 증대됨에 따라 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$가 낮아지는 경향을 보였다. 한편, PMDA-ODA는 [TeX:] $$450^{\circ} \mathrm{C}$$ 이상의 매우 높은 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 기록하였으며, 이는 PMDA의 대칭적이고 평면적인 방향족 구조가 강한 [TeX:] $$\pi-\pi$$ 스태킹과 높은 분자 패킹 밀도를 유도하여 사슬 운동을 강하게 제한한 결과로 해석된다. 이러한 구조적 특성은 폴리이미드 주쇄 골격의 열적 안정성을 극대화하는 요인으로 작용한다[31].

Figure 2(C)-(D)는 폴리이미드 필름의 저장 탄성률(E')과 E'에 대한 손실 탄성률(E'')의 비율인 tan δ 곡선을 보여준다. BPDA-ODA는 선형 구조에 따른 강한 분자 간 상호작용으로 인해 [TeX:] $$200^{\circ} \mathrm{C}$$까지 높은 저장 탄성률을 유지하였다. 반면, 6FDA-ODA는 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기로 인해 자유 부피가 커지고 사슬 간 스태킹이 저해되어 가장 낮은 E' 값을 보였으며, ODPA-ODA 역시 유연한 에테르 결합의 영향으로 낮은 기계적 강도를 나타냈다. PMDA-ODA는 고온에서도 E' 감소가 상대적으로 완만하게 나타났는데, 이는 강한 [TeX:] $$\pi-\pi$$ 상호 작용과 높은 분자 밀도에 기인한다.

Figure 2(D)의 tan δ의 피크로 측정된 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$는 PMDA-ODA > 6FDA-ODA > BPDA-ODA > ODPA-ODA 순으로 나타났으며, 이는 각 구조의 분자 간 상호작용과 사슬 유연성에 따른 차이로 해석된다. 특히, PMDA-ODA는 높은 분자 밀도와 강한 인력으로 인해 가장 높은 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 나타냈고, ODPA-ODA는 유연한 에테르 결합으로 인해 가장 낮은 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 보였다. 한편, BPDA-ODA와 ODPA-ODA는 DSC 분석에서 유사한 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 보였으나, DMA 분석에서는 BPDA-ODA가 더 높은 [TeX:] $$T_\mathrm{g}$$를 나타냈다. 이는 DSC가 열 전이 거동에 기반하는 반면, DMA는 기계적 변형에 대한 응답을 반영하기 때문이며, BPDA-ODA는 기계적 응력 하에서 사슬 운동이 보다 제한되기 때문이다. 또한, 6FDA-ODA는 tan δ 피크가 비교적 크게 나타났으며, 이는 유리전이 영역에서의 사슬 운동성이 활발함을 의미한다[32].

폴리이미드 필름의 열팽창 특성을 평가하기 위해 TMA 분석을 수행하였으며, 그 결과를 Figure 2(E)-(F)에 나타내었다. 모든 필름은 온도 상승에 따라 일정한 치수 변화를 보였으며, 선형 열팽창 계수(coefficient of thermal expansion, CTE)는 분자 구조에 따라 뚜렷한 차이를 나타냈다. PMDAODA(33.51 ppm/K)는 가장 낮은 CTE를 기록하였는데, 이는 대칭성이 높은 방향족 골격이 강한 분자 간 상호작용을 형성하여 열팽창을 효과적으로 억제했기 때문으로 해석된다. 반면, ODPA-ODA(57.41 ppm/K)와 6FDA-ODA(55.87 ppm/K)는 높은 CTE를 나타냈으며, 이는 각각 에테르 결합 및 -CF3 치환기로 인해 분자 간 정렬이 저해되고 자유 부피가 증가하여 사슬 운동성이 커진 결과로 분석된다. BPDAODA(42.55 ppm/K)는 중간 수준의 CTE를 보여, 구조적 대칭성과 분자 간 상호작용 간의 균형에 기인하는 것으로 판단된다[33,34].

Figure 2.

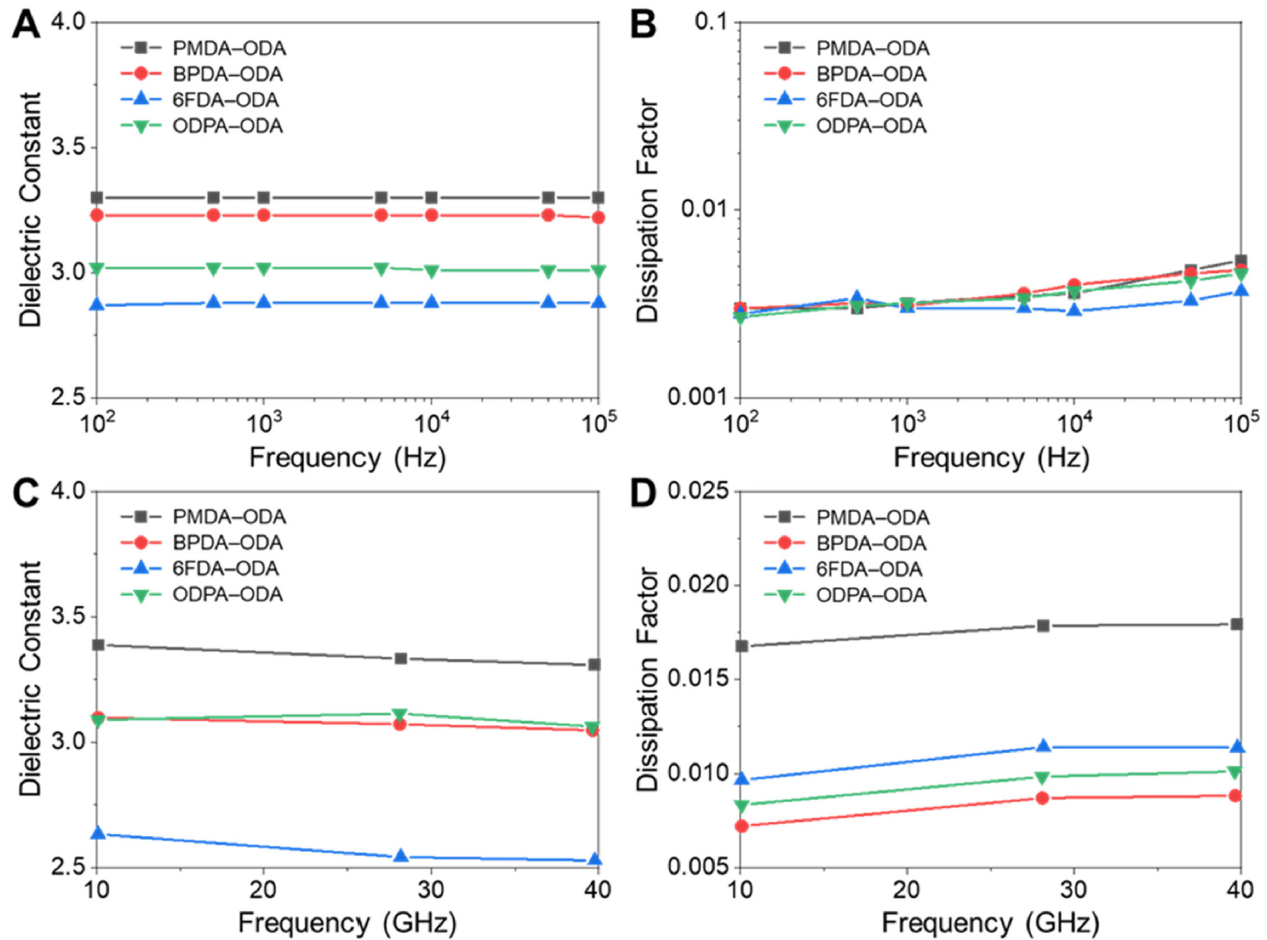

폴리이미드 필름의 유전 특성은 저주파(100 Hz−100 kHz)와 고주파(10−40 GHz) 영역에서 유전상수(dielectric constant, [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$와) 손실 계수(dissipation factor, [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$)를 측정하였으며, 그 결과는 Figure 3과 Table 1, 2에 제시하였다. Figure 3(A)에 도시한 바와 같이, 100 Hz-100 kHz 범위 내 [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$는 주파수 변화에 크게 영향을 받지 않고 안정적인 경향을 보였다. 특히, 6FDA-ODA는 약 2.9로 가장 낮은 [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ 값을 나타냈으며, 이는 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기로 인한 낮은 분극성과 높은 자유 부피로 인해 분자 간 전자 밀도 변화가 억제된 결과로 해석된다. 반면, PMDA-ODA는 약 3.3으로 가장 높은 [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ 값을 보여주었으며, 이는 강직한 방향족 구조와 효율적인 사슬 적층으로 인해 분극이 촉진된 결과로 판단된다. BPDA-ODA와 ODPA-ODA는 각각 약 3.2, 3.0의 수준을 나타내며, 이 역시 분자 내 유연 결합 및 사슬 간 거리 등에 따른 상호작용 차이에서 기인하는 것으로 해석된다[35].

Figure 3.

Table 1.

| Frequency | PMDA-ODA | BPDA-ODA | 6FDA-ODA | ODPA-ODA | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | |

| 100 Hz | 3.30 | 0.0030 | 3.23 | 0.0030 | 2.87 | 0.0028 | 3.02 | 0.0027 |

| 500 Hz | 3.30 | 0.0030 | 3.23 | 0.0032 | 2.88 | 0.0034 | 3.02 | 0.0031 |

| 1 kHz | 3.30 | 0.0032 | 3.23 | 0.0031 | 2.88 | 0.0030 | 3.02 | 0.0032 |

| 5 kHz | 3.30 | 0.0035 | 3.23 | 0.0036 | 2.88 | 0.0030 | 3.02 | 0.0034 |

| 10 kHz | 3.30 | 0.0036 | 3.23 | 0.0040 | 2.88 | 0.0029 | 3.01 | 0.0037 |

| 50 kHz | 3.30 | 0.0048 | 3.23 | 0.0046 | 2.88 | 0.0033 | 3.01 | 0.0042 |

| 100 kHz | 3.30 | 0.0054 | 3.22 | 0.0048 | 2.88 | 0.0037 | 3.01 | 0.0046 |

Table 2.

| Frequency | PMDA-ODA | BPDA-ODA | 6FDA-ODA | ODPA-ODA | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ | [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ | |

| 10 GHz | 3.388 | 0.0167 | 3.098 | 0.0072 | 2.634 | 0.0096 | 3.089 | 0.0083 |

| 28 GHz | 3.333 | 0.0178 | 3.072 | 0.0087 | 2.543 | 0.0114 | 3.114 | 0.0098 |

| 40 GHz | 3.308 | 0.0179 | 3.048 | 0.0088 | 2.529 | 0.0113 | 3.063 | 0.0101 |

Figure 3(B)는 100 Hz−100 kHz 범위에서의 손실 계수 거동을 보여주며, 모든 폴리이미드 필름은 주파수 증가에 따라 선형적으로 [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$가 증가하는 경향을 나타냈다. PMDA-ODA는 높은 분극성과 [TeX:] $$\pi-\pi$$ 스태킹으로 인해 100 kHz에서 0.0054의 가장 큰 손실 계수를 나타낸 반면, 6FDA-ODA는 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기에 의한 낮은 분극성으로 인해 0.0037의 가장 낮은 손실 계수를 보였다[36,37].

Figure 3(C)는 10−40 GHz의 고주파 영역에서의 [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ 변화를 보여주며, 주파수가 100 kHz에서 10 GHz까지 증가함에 따라 [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ 값이 상승한 뒤 다시 감소하는 양상을 보였다. 이러한 경향은 분자 사슬 전체의 거시적 운동에서 작용기의 국소적 분극 및 방향족 고리의 전자 분극으로 주된 분극 메커니즘이 전환되기 때문으로 해석된다. 특히, 6FDA-ODA는 고주파 영역에서 [TeX:] $$D_{\mathrm{k}}$$ 값이 가장 빠르게 감소하였으며, 이는 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기로 인한 분자 간 느슨한 사슬 패킹과 낮은 전기장에 대한 응답성 때문으로 판단된다[36,38].

Figure 3(D)에 나타난 고주파 영역의 [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$는 저주파 영역에 서의 경향과 유사하게 주파수 증가에 따라 점차 증가하였으며, 특히 6FDA-ODA와 ODPA-ODA는 자유 부피 증가 및 사슬 유연성에 기인하여 [TeX:] $$D_{\mathrm{f}}$$ 변화 폭이 크게 나타났다. 반면, PMDA-ODA는 치밀한 분자 배열로 인해 전기장 변화에 대한 응답성이 가장 낮아, 주파수 변화에 따른 손실 계수의 증분이 가장 작게 나타났다. 이러한 결과는 폴리이미드의 유전특성이 분자 구조, 특히 분극성 작용기, 사슬 강성, 자유 부피 등에 의해 정밀하게 조절될 수 있음을 보여준다.

4. 결 론

본 연구에서는 디아민 단량체 ODA와 다양한 주쇄 화학 결합을 포함하는 산이무수물 단량체인 PMDA, BPDA, 6FDA, ODPA을 반응시켜 4종의 폴리이미드를 합성하고, 이로부터 제조된 필름의 열 및 유전 특성을 체계적으로 분석하였다. 폴리이미드의 물성은 산이무수물의 화학 구조에 따라 크게 달라지며, 특히 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기를 포함하는 6FDA-ODA는 고주파 영역에서도 가장 낮은 유전상수를 나타냈다. 이는 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기가 분극을 억제하고 자유 부피를 증가시켜 전기장에 대한 응답성을 저하시킨 결과로 해석된다. 열적 특성 측면에서는 PMDA-ODA 및 BPDA-ODA가 높은 유리 전이온도 ([TeX:] $$T_\mathrm{g}$$) 및 낮은 선형 열팽창 계수(CTE)를 보여 뛰어난 열 안정성을 확보하였으며, 특히 PMDA-ODA는 가장 높은 열 분해 온도를 나타내어 고온 환경에서도 우수한 내열성을 기대할 수 있다. 반면, 6FDA-ODA 및 ODPA-ODA는 비교적 높은 CTE 값을 나타냈으며, 이는 각각 [TeX:] $$-\mathrm{CF}_3$$ 치환기와 에테르 결합으로 인해 분자 간 상호작용이 약화되고 사슬 운동성이 증가한 결과로 판단된다. 결론적으로, 본 연구는 폴리이미드의 주쇄 화학결합이 차세대 고속 통신회로 부품소재에 요구되는 주요 물성인 열 특성과 주파수에 따른 유전 특성에 미치는 영향을 실험적으로 규명하였으며, 향후 고내열성 저유전 고분자 소재 개발에 활용될 수 있을 것으로 기대한다.

감사의 글

이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 연구임(No.2022R1C1C1004454). 또한 이 논문은 2023년도 정부(산업통산자원부)의 재원으로 한국산업기술진흥원의 지원을 받아 수행된 연구임(RS-2024-00410875, 2024년 산업혁신인재 성장지원사업).

References

- 1 Y. C. Hwang, S. Khim, J. M. Sohn, and K.-H. Nam, "Controllable Growth of Porous Morphology in Low Dielectric Polyimides via Thermal-driven Spontaneous Phase Separation" , Eur. Polym. J., 2023, 195, 112195.custom:[[[-]]]

- 2 S. Khim, Y. C. Hwang, J. Choi, H. Park, and K.-H. Nam, "T emperature-Invariant Large Broadband Polyimide Dielectrics with Multimodal Porous Networks" , ACS Appl. Mater, 2023, 5, 4159−4169.custom:[[[-]]]

- 3 C.-C. Kuo, Y .-C. Lin, Y .-C. Chen, P .-H. Wu, S. Ando, M. Ueda, and W.-C. Chen, "Correlating the Molecular Structure of Polyimides with the Dielectric Constant and Dissipation Factor at a High Frequency of 10 GHz", ACS Appl. Mater, 2021, 3, 362−371.custom:[[[-]]]

- 4 Y. Li, G. Sun, Y. Zhou, G. Liu, J. Wang, and S. Han, "Progress in Low Dielectric Polyimide Film - A Review", Prog. Org. Coat., 2022, 172, 107103.custom:[[[-]]]

- 5 K.-H. Nam, W. Lee, W. Jang, and H. Han, "Fabrication of Polyimide Copolymer Films for Controlled Optical Retardation" , Polym. Korea, 2016, 40, 561−567.custom:[[[-]]]

- 6 K.-H. Nam, W. Lee, K. Seo, and H. Han, "Residual Stress Behavior and Physical Properties of Colorless and Transparent Polyimide Films" , Polym. Korea, 2014, 38, 510−517.custom:[[[-]]]

- 7 K.-H. Nam, J. Seo, W. Jang, and H. Han, "Residual Stress Behavior and Characterization of Polyimide Cross-Linked Networks via Ring-Opening Metathesis Polymerization", Polym. Korea, 2014, 38, 752−759.custom:[[[-]]]

- 8 X. Dong, B. Wan, and J.-W . Zha, "V ersatile Landscape of Low- k Polyimide: Theories, Synthesis, Synergistic Properties, and Industrial Integration" , Chem. Rev., 2024, 124, 7674−7711.custom:[[[-]]]

- 9 W. Dou, T. Li, X. Zhang, and A. He, "Designs and Recent Progress of Intrinsic Low Dielectric Polyimide Films", Prog. Org. Coat., 2024, 196, 108708.custom:[[[-]]]

- 10 J. Son, H. Park, M. Kim, J. H. Park, K. H. Nam, and J.-S. Bae, "Frequency-Dependent Dielectric Permittivity and Water Permeability in Ordered Mesoporous Silica-Grafted Fluorinated Polyimides" , Polymers, 2024, 16, 1716.custom:[[[-]]]

- 11 Y.-C. Chen, Y.-C. Lin, E.-C. Chang, C.-C. Kuo, M. Ueda, and W.-C. Chen, "Investigation of the Structure-Dielectric Relationship of Polyimides with Ultralow Dielectric Constant and Dissipation Factors Using Density Functional Theory", Polymer, 2022, 256, 125184.custom:[[[-]]]

- 12 S.-Y . Lin, Y .-M. Y e, E.-C. Chen, and T .-M. Wu, "Low Dielectric Properties and Transmission Loss of Polyimide/Organically Modified Hollow Silica Nanofiber Composites", Polymers, 2022, 14, 4462.custom:[[[-]]]

- 13 A. Susa, J. Bijleveld, M. H. Santana, and S. J. Garcia, "Understanding the Effect of the Dianhydride Structure on the Properties of Semiaromatic Polyimides Containing a Biobased Fatty Diamine", ACS Sustain. Chem. Eng., 2018, 6, 668−678.custom:[[[-]]]

- 14 I. Benfridja, S. Diaham, F. Laffir, G. Brennan, N. Liu, and T. Kennedy, " A Universal Study on the Effect Thermal Imidization Has on the Physico-Chemical, Mechanical, Thermal and Electrical Properties of Polyimide for Integrated Electronics Applications" , Polymers, 2022, 14, 1713.custom:[[[-]]]

- 15 Y. Chen, Y. Liu, and Y. Min, "Reducing the Permittivity of Polyimides for Better Use in Communication Devices", Polymers, 2023, 15, 1256.custom:[[[-]]]

- 16 Y. Chen, Y. Liu, and Y. Min, "Synthesis and Properties Comparison of Low Dielectric Silicon Containing Polyimides" , Materials, 2022, 15, 2755.custom:[[[-]]]

- 17 S.-H. Hsiao and Y.-J. Chen, "Structure-Property Study of Polyimides Derived from PMDA and BPDA Dianhydrides with Structurally Different Diamines" , Eur. Polym. J., 2002, 38, 815−828.custom:[[[-]]]

- 18 F. Lang, Y. Xiang, C. Xiao, and D. Li, "Preparation and Properties of ODPA-ODA-SDA Polyimide Film and Its Application in Corona Resistance" , Prog. Org. Coat., 2022, 166, 106777.custom:[[[-]]]

- 19 X. Li, R. Zheng, C. W ang, H. Chang, S. Chen, L. W ang, X. Cui, Y. Liu, J. Li, G. Yu, and J. Shi, "Preparation and Properties of Low-Dielectric Polyimide Films Containing Tert-Butyl", Polymers, 2024, 16, 984.custom:[[[-]]]

- 20 J.-R. Luo, Y .-D. Liu, H. Liu, W .-P . Chen, T .-T. Cui, L. Xiao, and Y. Min, "Synthesis and Characterization of Polyimides with Naphthalene Ring Structure Introduced in the Main Chain" , Materials, 2022, 15, 8014.custom:[[[-]]]

- 21 M. A. B. Meador, E. McMillon, A. Sandberg, E. Barrios, N. G. Wilmoth, C. H. Mueller, and F. A. Miranda, "Dielectric and Other Properties of Polyimide Aerogels Containing Fluorinated Blocks" , ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, 6, 6062−6068.custom:[[[-]]]

- 22 R. Purushothaman, and I. M. Bilal, "Development and Characterization of Homo, Co and Terpolyimides Based on BPDA, BTDA, 6FDA and ODA with Low Dielectric Constant" , J. Polym. Eng., 2014, 34, 867−873.custom:[[[-]]]

- 23 Y. Sun, T. Li, H. Dai, M. Wang, R. Xue, J. Chen, and D. Liu, "Preparation and Characterization of Intrinsic Low-κ Polyimide Films" , Polymers, 2021, 13, 4174.custom:[[[-]]]

- 24 G. Qiu, W . Ma, and L. wu, "Thermoplastic and Low Dielectric Constants Polyimides Based on BPADA-BAPP" , Polym.-Plast. Technol. Mater., 2020, 59, 1482−1491.custom:[[[-]]]

- 25 P. Jiang, J. Shen, Y. Wang, J. Zhang, X. Liu, and G. Yu, "The Influences of Sulfoxide Electron Traps in Transparent Polyimides with Low Retardation, Yellow Index, and CTE", Macromol. Mater. Eng., 2021, 306, 2000606.custom:[[[-]]]

- 26 C. Su, P . Liu, J. Yue, H. Huan, Z. Y ang, K. Y ang, H. Guo, and J. Zhao, "High-Transparency and Colorless Polyimide Film Prepared by Inhibiting the Formation of Chromophores", Polymers, 2022, 14, 4242.custom:[[[-]]]

- 27 Z. Yang, H. Guo, C. Kang, and L. Gao, "Synthesis and Characterization of Amide-bridged Colorless Polyimide Films with low CTE and High Optical Performance for Flexible OLED Displays" , Polym. Chem., 2021, 12, 5364−5376.custom:[[[-]]]

- 28 K. Xie, Z. Li, B. Zhao, Z. Guo, and X. Deng, "Construction of Fluorenyl-modified Low Dielectric Constant Polyimide Films with Excellent Mechanical Properties and Optical Transparency" , J. Appl. Polym. Sci., 2024, 141, 55217.custom:[[[-]]]

- 29 Z. Wang, X. Ren, Y. Zhang, C. Yang, S. Han, Y . Qi, and J. Liu, "Preparation and Properties of Atomic-Oxygen Resistant Polyimide Films Based on Multi-Ring Fluoro-Containing Dianhydride and Phosphorus-Containing Diamine" , Polymers, 2024, 16, 343.custom:[[[-]]]

- 30 S.-J. Park, K.-S. Cho, and S.-H. Kim, "A Study on Dielectric Characteristics of Fluorinated Polyimide Thin Film" , J. Colloid Interface Sci., 2004, 272, 384−390.custom:[[[-]]]

- 31 H. Zhang, J. Li, Z. Tian, and F. Liu, "Synthesis and Properties of Novel Alicyclic-Functionalized Polyimides Prepared from Natural —(D)-Camphor" , J. Appl. Polym. Sci., 2013, 129, 3333− 3340.custom:[[[-]]]

- 32 X. Ren, Z. W ang, Z. He, C. Y ang, Y . Qi, S. Han, S. Chen, H. Y u, and J. Liu, "Synthesis and Characterization of Organo-Soluble Polyimides Based on Polycondensation Chemistry of Fluorene- Containing Dianhydride and Amide-Bridged Diamines with Good Optical T ransparency and Glass T ransition T emperatures over 400 o C" , Polymers, 2023, 15, 3549.custom:[[[-]]]

- 33 X. Ren, H. Wang, X. Du, H. Qi, Z. Pan, X. Wang, S. Dai, C. Yang, and J. Liu, "Synthesis and Properties of Optically Transparent Fluoro-Containing Polyimide Films with Reduced Linear Coefficients of Thermal Expansion from Organo-Soluble Resins Derived from Aromatic Diamine with Benzanilide Units" , Materials, 2022, 15, 6346.custom:[[[-]]]

- 34 X.-H. Yu, J.-N. Liu, and D.-Y. Wu, "Colorless PI Structure Design and Evaluation for Achieving Low CTE Target" , Mater . Today Commun., 2019, 21, 100562.custom:[[[-]]]

- 35 S.-J. Park, H.-S. Kim, and F.-L. Jin, "Influence of Fluorination on Surface and Dielectric Characteristics of Polyimide Thin Film " , J. Colloid Interface Sci., 2005, 282, 238−240.custom:[[[-]]]

- 36 Z. Xing, C. Zhang, N. Xue, Z. Li, F. Li, X. Wan, S. Guo, and J. Hao, "High-Frequency Surface Insulation Strength with Nanoarchitectonics of Disiloxane Modified Polyimide Films" , Polymers, 2022, 14, 146.custom:[[[-]]]

- 37 H. Li, X. Wang, Z. Ding, W . Gao, Y . Liu, K. Ma, Z. Hu, and Y . Wang, "Crown Ether Copolymerized Polyimide Film: Enhanced Mechanical, Thermal Properties and Low Dielectric Constant under High Frequency" , Polymers, 2024, 16, 1188.custom:[[[-]]]

- 38 S.-J. Park, H.-J. Sohn, S.-K. Hong, and G.-S. Shin, "Influence of Atmospheric Fluorine Plasma Treatment on Thermal and Dielectric Properties of Polyimide Film", J. Colloid Interface Sci., 2009, 332, 246−250.custom:[[[-]]]